L'abbaye de Boisset (à Saint-Aquilin) n'existe pas

A la limite de Saint-Astier et de Saint-Aquilin, sur la route des Demoiselles vous pouvez voir un panneau indicateur annonçant « Abbaye de Boisset » qui envoie vers une petite route en contrebas. Nombreux sont les curieux qui ont essayé de découvrir ce lieu énigmatique.

Vous êtes accueillis par quelques vignes puis par des maisons anciennes, d’anciennes fermes habitées à demeure ou seulement aux beaux jours, dans un terrain en pente qui descend vers le centre du village. Donc un petit lieu-dit mais pas de trace d’une abbaye.

Pourtant, en cherchant dans les archives on trouve la trace d’un lieu ayant une histoire religieuse. Mais pas d’une abbaye.

Pour fonder une abbaye les moines recherchent avant tout la solitude. Mais encore faut-il trouver le moyen de survivre : il leur faut des terres, des pâturages, de l'eau et une forêt.

Le cœur d'une abbaye est l'église. Tout autour se dressent les bâtiments nécessaires à la vie conventuelle : cloître, salle capitulaire, bibliothèque, parloir, chauffoir, dortoir, latrines, salle d'ablutions, réfectoire, cuisine, porterie, infirmerie, potager, brasserie, fromagerie, pressoir à vin, caves, magasins à provisions, boulangerie, buanderie, étables, écuries, soues, granges, locaux d'hébergement, viviers, ruchers, vergers, carrés d'herbes médicinales.

L’ambition des moines de Boisset est bien plus modeste. Ils ne feront qu’une dépendance d’un prieuré appelée « celle » qui répondra à la règle (voir ci-dessous) de l’ordre de Grandmont.

Quelles traces avons-nous dans les Archives ?

Jean Secret écrit en 1955 (1) : « Du prieuré de Boisset, fondé avant 1172, il ne reste absolument rien. Il était situé sur un coteau, à 1.100 mètres S.O. de Saint-Aquilin et à 2.300 mètres E.N.E. de Chantérac. »

Pierre Pommarède (2) cite Jean Secret : Boisset (Saint-Aquilin) « on distingue encore le plan de l'église » [à quelle date ?].

1 Bulletin de la SHAP (Société Historique et Archéologique du Périgord)1955 page 108

2 Bulletin SHAP 1999 page 183

Figure 1 Plan dit napoléonien source AD24 Saint-Aquilin (Dordogne, France), C3, 3 P 3 4166

Figure 2 Cadastre actuel

Christian Rémy(3) écrit : « Arnaud IV, qualifié de seigneur de Craunhac [Crognac à Saint-Astier], est actif durant toute la seconde moitié du XIIIe siècle ; il teste en 1294, demandant à être inhumé au cimetière de la celle grandmontaine de Boisset, auprès de son père († v. 1234), et meurt en 1302-1303. »

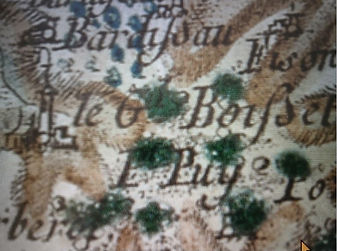

André Delmas (4) écrit : « Boisset,Boyshet, dans la paroisse de Saint-Aquilin, archiprêtré de Chanteyrac. Maison fondée avant 1172, avait 4 religieux en 1295 et payait 60 sous de pension à Grandmont. Appartenant à la Visitation de Saintonge, elle fut unie à La Faye de Jumilhac en 1317. Belleyme qui l'appelle Le Grand Boisset, la représente en ruines. »

3 Bulletin de la SHAP 2015 page 99

4 Bulletin de la SHAP 1992 p 166

Grand Boisset à droite en bas, à gauche Petit Boisset où se trouve toujours le château de Boisset

Figure 3 La carte de Cassini date aussi du 18ème siècle et ne représente pas une abbaye en ruine (la tour serait penchée) mais ses relevés sont moins précis

Est-ce que la « celle » de Boisset était conforme aux plans habituels (5) des monastères de l’ordre de Grandmont ? Soit un carré de 40 m sur 40 m entourant un cloître de 20m sur 20m. Si tel est le cas, des relevés de géophysique devraient permettre de retrouver les fondations des bâtiments.

(5) L’architecture grandmontaine article du docteur Grézillier : https://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_1963_num_121_4_3699

Hypothèses :

-

Il s’agissait d’un petit établissement religieux isolé dans cette vallée à l’écart du village.

-

La bulle de Jean XXII en 1317 rattache Boisset au prieuré de La Faye à Jumilhac Le Grand. De ce fait Boisset ne serait plus qu’une dépendance agricole de ce prieuré.

-

Peut-être avait-elle le contrôle du moulin de Bardissou qui est en contrebas

-

La « celle » ou prieuré était en ruine déjà avant la Révolution

-

Le lieu précis n’est pas identifié et pourrait se trouver sous des parties boisées maintenant

-

Le dessin sur la carte de Cassini est interprété par certains habitants comme un établissement pour des femmes, mais l’ordre était exclusivement masculin

Pour en savoir plus :

L’ordre de Grandmont est un ordre monastique catholique originaire du Limousin fondé vers 1076 et dissous en 1772, répandu de l’Angleterre à l’Espagne dans près de 150 maisons. Fondé par saint Etienne de Muret (1045-1124) au moment de la réforme grégorienne, il est issu de l’érémitisme tout en y mêlant des traits cénobitiques (vie en communauté). Il est caractérisé par sa règle austère, et la diffusion de son modèle architectural parmi ses prieurés et ses celles (dépendances des prieurés).

Les rois de France, Louis VII et Philippe Auguste, comme la famille des Plantagenêt, régnant sur la Touraine, le Maine, l'Anjou, la Normandie, l'Aquitaine et l'Angleterre, protégeront, dans leurs domaines, l'implantation de l'ordre naissant.

L'ordre atteint son apogée au XIIIe siècle, puis décline jusqu'à la fin du XVIIIe siècle où il est dissous. Les principales raisons du lent déclin de l'ordre sont les conflits entre clercs et frères convers, la commende, et les guerres (guerre de Cent ans, et guerres de Religion du XVIe siècle). Mais c’est aussi la volonté de certains évêques, comme celui de Limoges, de récupérer et vendre les biens des abbayes dissoutes avant même que la Révolution s’y attaque. Ses maisons sont pour la plupart vendues comme biens nationaux à la Révolution et démolies en partie ou en totalité. Ainsi, les bâtiments du chef d'ordre, l'abbaye de Grandmont, n'existent plus et sont réduits à l'état de vestiges enfouis.

Ces petits monastères sont tous construits, à quelques détails près, sur un plan rigoureusement invariable. Ils ont été pour beaucoup détruits à la suite de la dissolution de l'ordre et de la Révolution. Parmi les mieux conservées figurent les celles et prieurés de Chassay-Grammont (Vendée), de Comberoumal (Aveyron) et de Saint-Michel de Grandmont (Hérault) ; puis ceux de Fontblanche (Cher), de la Haie-aux-Bonshommes (Maine-et-Loire) et de Puychevrier (Indre) ; et ensuite ceux de Notre-Dame et Saint-Étienne de Villiers (Indre-et-Loire), des Bronzeaux (Haute-Vienne), de la Primaudière (Loire-Atlantique), etc.

La règle de l'Ordre de Grandmont

Cette règle est érémitique, donc très austère. Elle propose une vie monastique essentiellement basée sur l’Évangile. Ses grands principes sont les suivants :

-

L’obéissance à Dieu et au pasteur qui dirige la communauté,

-

la vie dans la solitude d’un lieu retiré,

-

la prière dans la contemplation et le détachement vis-à-vis des biens matériels,

-

le refus des possessions de terres en dehors de l’enclos de chaque maison ;

-

le refus de toute fonction paroissiale ou évangélisatrice,

-

la non tenue d’archives pour ne pas plaider en justice,

-

la non-possession de bétail (sauf les abeilles) ni de revenu agricole,

-

L’accueil des pauvres avec bienfaisance, dans leur maison,

-

le refus du service temporel

Il existe une thèse de Jean-René Gaborit sur l'ordre de Grandmont à l'école des Chartes en 1963.

I - Bulletin de la SHAP (Société Historique et Archéologique du Périgord)1955 page 108

II - Bulletin SHAP 1999 page 183

III - Bulletin de la SHAP 2015 page 99

IV- Bulletin de la SHAP 1992 p 166

V-L’architecture grandmontaine article du docteur Grézillier : https://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_1963_num_121_4_3699

_edited_edited_edited_edited_edi.png)